花朝节的举办有何目的和意义?它在文化中占据什么地位?

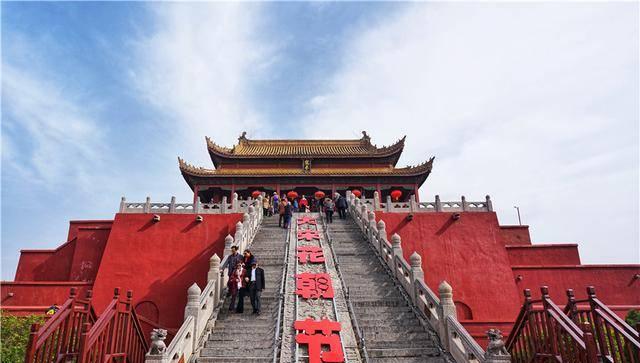

花朝节,又称为花神节,是中国传统节日之一,在农历二月初二至三月三期间举行,主要流行于中国的江南地区。这个节日以庆祝百花盛开、赞美春天的到来为核心,兼具着祈求丰收和人际和谐的美好寓意。花朝节的举办目的和意义何在?它在中华文化中又占据着怎样的地位呢?本文将深入解析这一古老节日的内涵和文化价值。

花朝节的目的与意义

花朝节的起源和目的

花朝节的起源可以追溯到古代的“花朝月夕”习俗,人们将农历二月视为百花开始竞相开放的季节。古代诗文中常有“春回大地,万物复苏”之句,而花朝节便是这一自然现象的具体体现。节日期间,人们会举行各种活动,如赏花、游园、踏青,以及一些地方性的特色活动,如请花神、祭祀等。这些活动的目的在于表达对自然的敬畏和感激之情,同时祈求农作物的丰收和人间的安宁。

花朝节的文化意义

花朝节不仅是一个庆祝春天的节日,它更深层次的意义在于对中国传统文化中“天人合一”理念的实践。通过对自然的庆祝,人们强化了与自然的联系,体现了农耕社会对自然节律的依赖和尊重。花朝节也蕴含着对生命、对美好生活的追求,是中华民族精神文化生活中不可或缺的部分。

花朝节在文化中的地位

节日与民间信仰的结合

在漫长的传承过程中,花朝节逐渐与民间信仰相结合。许多地方有着自己的花神传说和祭祀仪式,如江南地区流行的“花神会”。这些仪式和传说的流传,不仅丰富了节庆活动的内容,也增强了民间对自然的敬畏之心,使得花朝节成为传承和弘扬传统文化的重要载体。

花朝节与文学艺术的融合

花朝节自古以来就是文人墨客赞颂的对象。许多诗词、歌赋、画作中都留下了关于花朝节的记录和描绘。如宋代诗人苏轼就有“花朝月夜动春心,谁忍相思近酒樽”的诗句。这些文学艺术作品不仅反映了人们对节日的喜爱,也使得花朝节的意象成为中华文化中美的象征。

当代花朝节的传承与发展

随着时代的发展,花朝节在传承中也迎来了新的变化。现代社会开始注重对传统节日的保护和创新。花朝节不仅在一些地区成为旅游节庆活动的一部分,也在教育、文化推广等领域发挥着积极作用。通过举办花朝节,不仅能够促进地方文化的发展,也能让更多的人了解和体验中国传统文化的魅力。

花朝节是中华民族悠久历史和深厚文化积淀的产物,其举办的目的是庆祝春天的来临,祈求丰收和平安,具有深刻的自然崇拜和文化象征意义。在文化中,花朝节既是民间信仰和习俗的体现,也是文学艺术创作的重要源泉。在当代,花朝节更是成为了传承和发展中国传统文化的重要途径。通过深入了解和参与花朝节,我们不仅能够体会到自然之美,还能深刻感受到中国传统文化的博大精深。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3561739510@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

- 美女樱的花语与寓意(解读美女樱花的寓意与花语,让你感受花开的美好)

- 以玉树会开花吗,探寻玉树开花的奇迹(神奇的自然现象,玉树花开的惊艳画面)

- 白玫瑰的花语与寓意(探寻白玫瑰的深层寓意,为你解读纯洁与祝福的花语之语)

- 满天星花语的寓意及传承之美(以满天星花语为媒介的心灵传递)

- 榆叶梅花语——美丽与坚韧并存(传承悠久的花语文化,探寻榆叶梅花的独特魅力)

- 铁树开花的奇迹(探寻铁树开花的秘密,揭示花开的象征意义)

- 十种代表友情的花(探索友情的芬芳世界)

- 永恒陪伴的花语-百合(以百合花语表达陪伴一生的情感)

- 戴安娜玫瑰的花语(探索戴安娜玫瑰花语的深层含义,赋予生活更多的浪漫和感动)

- 黑玫瑰花语之深情厚意(以黑玫瑰的花语探寻爱情的真谛)

- 紫色花的含义是什么?

- 教师节送什么花有特别寓意?

- 夏天送什么花寓意健康?

- 牡丹花寓意万事如意吗?如何正确理解?

- 蓝色婚宴手捧花象征什么?蓝色手捧花在婚礼中的意义是什么?

- 粉色花朵代表什么?粉颜色花语有哪些?

- 送长辈什么花最合适?这些花的花语代表什么?

- 端午节送的花有哪些寓意?哪些花适合端午节赠送?

- 紫色玫瑰花6朵的含义是什么?紫色玫瑰花的数量代表什么?

- 五朵白色玫瑰代表什么?它们的含义是什么?

- 美女樱的花语与寓意(解读美女樱花的寓意与花语,让你感受花开的美好)

- 以玉树会开花吗,探寻玉树开花的奇迹(神奇的自然现象,玉树花开的惊艳画面)

- 白玫瑰的花语与寓意(探寻白玫瑰的深层寓意,为你解读纯洁与祝福的花语之语)

- 满天星花语的寓意及传承之美(以满天星花语为媒介的心灵传递)

- 榆叶梅花语——美丽与坚韧并存(传承悠久的花语文化,探寻榆叶梅花的独特魅力)

- 铁树开花的奇迹(探寻铁树开花的秘密,揭示花开的象征意义)

- 十种代表友情的花(探索友情的芬芳世界)

- 永恒陪伴的花语-百合(以百合花语表达陪伴一生的情感)

- 戴安娜玫瑰的花语(探索戴安娜玫瑰花语的深层含义,赋予生活更多的浪漫和感动)

- 黑玫瑰花语之深情厚意(以黑玫瑰的花语探寻爱情的真谛)

花语大全最热文章

- 最新文章

-

- 苹果树追肥的最佳肥料选择(选对肥料,让苹果树更健康)

- 婚礼吊兰的养护秘籍(掌握这些方法,让你的婚礼吊兰更加茂盛)

- 庭院种铁树的优势与注意事项(打造宜人庭院,铁树是不错的选择)

- 水养富贵竹烂根拯救方法(如何有效防止富贵竹烂根,拯救已经烂根的富贵竹)

- 了解菠萝蜜的成熟期和采摘时间,享受美味果实(了解菠萝蜜的成熟期和采摘时间,享受美味果实)

- 解读大滨菊的花语与寓意(一朵花背后的15重含义,让你更懂得生命的价值)

- 浪漫月季,藤本还是灌木?(探究月季植物的分类与特点)

- 十里香花的养殖技巧(如何让十里香花长得更好?)

- 玫瑰夏天浇水时间的注意事项(多久浇一次水?如何避免过水和欠水?)

- 与龙血树相似的神奇植物(探索世界各地的异域奇观)

- 如何选择最优质的苦瓜种子(品种分析与选购技巧)

- 如何利用臭鸡蛋沤肥(臭鸡蛋沤肥的制作步骤和使用方法)

- 虎皮兰养护指南(养多久才能开花?养几年能开一次花?这些养护技巧要知道!)

- 忘记一个人,这些花能帮你(探秘忘情之花,纷纷展现花语)

- 母亲节送什么花最合适?——选择花束的艺术和心理

- 热门文章

-

- 十种代表友情的花(探索友情的芬芳世界)

- 榆叶梅花语——美丽与坚韧并存(传承悠久的花语文化,探寻榆叶梅花的独特魅力)

- 黑玫瑰花语之深情厚意(以黑玫瑰的花语探寻爱情的真谛)

- 戴安娜玫瑰的花语(探索戴安娜玫瑰花语的深层含义,赋予生活更多的浪漫和感动)

- 白玫瑰的花语与寓意(探寻白玫瑰的深层寓意,为你解读纯洁与祝福的花语之语)

- 以玉树会开花吗,探寻玉树开花的奇迹(神奇的自然现象,玉树花开的惊艳画面)

- 美女樱的花语与寓意(解读美女樱花的寓意与花语,让你感受花开的美好)

- 永恒陪伴的花语-百合(以百合花语表达陪伴一生的情感)

- 铁树开花的奇迹(探寻铁树开花的秘密,揭示花开的象征意义)

- 十二朵玫瑰和一支百合(花语之美、真挚爱情的象征)

- 海棠花的花语及代表意义(盛世之花,深情之美)

- 三十三朵玫瑰的浪漫寓意(玫瑰花象征爱情与美好的象征)

- 满天星花语的寓意及传承之美(以满天星花语为媒介的心灵传递)

- 紫色薰衣草的花语及其深层寓意(探究薰衣草的花语和象征意义,了解其在不同文化中的重要性)

- 玫瑰花的象征意义及六朵玫瑰的特殊含义(深入解读玫瑰花在不同文化中的象征与意义)

- 热门tag

- 标签列表

- 友情链接